2021年08月16日 来源:盟主直播

背景: 一条电商的崛起与新零售的萌芽

“一条视频”诞生于互联网红利期顶峰的2014年。

创始人徐沪生曾是著名的生活时尚类报刊《外滩画报》的执行主编,期间积累了大量的与生活美学相关的经验与资源。徐老师在2014年辞去工作,并于9月“一条视频”正式上线开播,通过微信公众号,每天传播一条生活美学的短视频。

2016年,美食节目独立成为公众号,成立“美食台”。同年,“一条视频”的粉丝数量在突破1500万的基础上,开始转化粉丝效应,建立了“一条生活馆”APP,成为真正的电商。

筹备线下店是在APP上线后。徐老师在接受媒体采访时表示:“按我个人的估算,线下获客的成本应该是线上成本的十分之一。”正是由于电商“一条生活馆”的存在,因此新零售线下店的首要任务和传统零售不一样的地方在于对流量的关注,而不是对销售利润的关注。

2018年9月,当粉丝数量已过3500万后,“一条”建成其首批线下店。

对新零售而言,线下店最为核心的任务是拉新,配合线上一起打出组合拳,最终形成高复购率。高频复购背后所对应的“线上线下”总利润,才是新零售的追求。

理解了新零售与传统商业的差异,才能真正设计出所对应的线下空间(场景)。

突破点1 打通流量路径

莘庄店位于一家商场的三楼,前身是一家餐厅。餐厅入口十分狭小,大约只有1米多。面向销品茂中庭的立面是沾满油灰的金属幕帘,暗淡无光。这样的位置、入口和形象对于零售业态而言,是十分不利的。

另外一个难题是,这个店铺是跃层的。上层虽然是在商场的四楼,但却没有直接对外营业入口,顾客必须由下层内部楼梯引导至上层。

更有难度的是上层总共300多平米,被分割为三大两小五个空间,空间之间只有一人来宽的通道相连。

以上的难点,对于新零售最为追求的“流量”诉求都是严重的制约。

莘庄店改造前空间结构示意图(由设计团队提供)

针对以上的难题,团队提出的总体策略是加入6个装置,打通各个阻碍“流量”的环节,顺势引流。

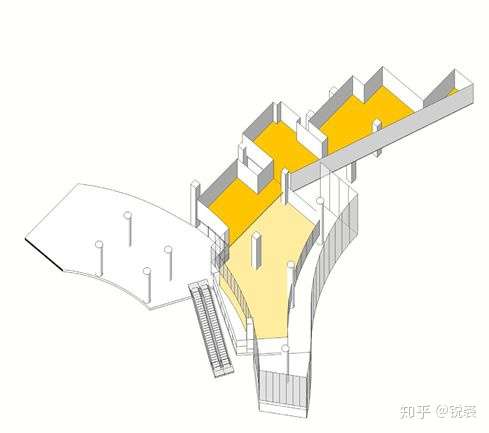

莘庄店改造后,6个装置的示意图(由设计团队提供)

第一个大装置是“一大条”,它首先解决的是整体形象问题。

这个可以“带货”的装置,在精心设计的灯光照射下格外显眼。在商城中庭内人们的眼球被牢牢吸引,继而将人流通过装置内的楼梯引导至跃层的上层空间。

一大条装置 (竣工照由吴清山拍摄)

第二个大装置是入口的改造。入口放大设计的构想获得业主和商场一致认可。原先的1米多宽的大门,被改为将近6米的入口通道,并在通道上方加入了一个视频装置。它与第一个装置一起,为入口区的引流作出相当贡献。

主入口装置 (竣工照由陈平楠拍摄)

第三、四个装置是两个通道装置,被网友昵称为“兔子洞”。兔子洞设计的目的,是将上层被割断的空间进行串联,包裹原先宽大的管井和厨房区。改造后的两个区域,分别成了一个粉红色的拱廊般的通道,和一个宽窄不一的白色坡顶廊道——被设计为悬浮的小房子。

两个“兔子洞”建成之后,成为了所谓的“网红打卡地”。

两个形态不一的网红“兔子洞”装置 (竣工照由吴清山拍摄)

第五、六个装置都是咖啡吧棚架。外摆区同样是引流的装置,通过造型与空间设计,它将通向自动扶梯一侧的人流与店铺内部的咖啡吧取得呼应,同时,外摆区与隔壁的传统咖啡店形成并置连接。

这就直接形成了新零售和传统零售之间的竞争索引关系。

店铺内的咖啡吧棚架装置 (竣工照由吴清山拍摄)

突破点2 创造体验场景

体验场景的创造,必须紧贴新零售业态的具体特征。

我们在策划时根据“一条”的特性而总结的关键词是:“视频、大咖、优选、快更”。依据这四个关键词,我们制定了设计场景的策略,共同营造出“线上视频中的生活美学,在这里也能体验得到”的场景。

1)视频的呈现

视频大致上分为大、中、小三个尺度呈现。

中等尺度与小尺度的视频 (竣工照由陈平楠拍摄)

最大的视频被设计在入口处。在设计莘庄店的时候,把入口扩大结合视频一起设计,最终得到了一个40平方米的大屏幕,成为商场里最大的广告面。其余两家店,则根据空间的制约不同,采用了转角屏和透明屏。

除了入口大屏,另外一个大屏幕是莘庄店的咖啡大棚上的融合屏的投影,一是结合了咖啡吧,成为一个新奇的场景设计,同时也提供给排队等候的顾客一种观赏可能。

中等尺度的视频结合收银台区设计——十个50寸电视机不停循环播放着一条生活美学的视频,供排队结账时观看。

最小尺度的屏幕采用了iPad Mini,结合主力商品的场景,播放15秒的视频,使人快速了解商品详情。

2)大咖的互动(活动)

互动区根据不同店的空间特征进行了排布。在莘庄店内,空间最末端做成了展示互动厅,例如摆设“职人”们为生活而作的器皿。这样有利于将顾客引流至最终的一个空间。

在新天地分店中举行的讲座 (一条提供)

在标准店中,入口场地比较开阔,咖啡区域和书店区域结合在一起,并加入了投影设备,由此产生了另外一种场景——除了买书的人可以随时坐下翻看书籍外,还可以作为大咖分享会使用。

原先只有在视频中才能看到的大咖,现在在线下和粉丝们可以互动,从而形成了叠合场景。与此同时,店铺内外的购物人群也会被吸引至此,形成拉新效应。

3)场景和货物的优选与快更

传统店铺由于商品更新频次低,因此陈列通常是出符合商品特性的道具(指用于商品展示的柜子、桌子以及一些辅助的支架等)。这样做,毕竟即使有一定成本,也可以由时间摊薄。

而一条店铺的货品更新频次要快很多。因此,提出的陈列策略是大道具“以不变应万变”,设计最为简单而通用的道具去适应不同商品。而小场景需要的小道具则采用多种灵活方式,根据情况不停迭代。

在新天地分店中利用标准化道具和家居产品做的展览 (美食台策展并摄影)

4) 灯光和VI的体验

新零售的战场是体验,目光所及的范围都是必须要思考的点,因此灯光和VI(视觉设计)的重要性和设计间匹配程度都提到了一个高度。

灯光在设计之初是考虑局部光的,局部光与全局光的比例需要一定的调和。

强调局部光会使顾客感觉到一种精品状态的呈现;而“流量”的要求是偏向于一种放松购物的状态。通过专业的灯光敏感度去平衡商业的敏感度,才能体现出被照射商品的品质感和环境的放松感。

同样需要细心设计的还有VI。

由于体验是一个连续的过程,无论硬装和道具如何到位,如果在导视系统、产品包装、宣传海报等平面设计环节有所欠缺的话,也是不完整的。

上一篇: 红杉中国合伙人刘星:新零售新在这4个方面

下一篇: 陈欢:新零售其实是一种算法

继续阅读